近日,陈德院士团队在高端化工研究方面取得了一系列重要进展,服务山东省新旧动能转换发展战略,对接绿色化工、新能源新材料“十强产业”,相关催化氧化的成果发表在Angewandte Chemie International Edition(《德国应用化学》), Green Chemistry(《绿色化学》), Chemical Engineering Journal(《化学工程》)等化学化工顶级学术期刊上,中国石油大学(华东)为第一署名单位。陈德教授团队自2020年启动建设以来,共发表高水平SCI论文24篇,其中以中国石油大学(华东)为第一单位发表T0论文12篇;作为客座主编为我校主办Nano Research专刊(卓越期刊计划-领军类);主持2021年度山东能源集团科技计划重大项目、中国石油炼化国际合作等项目,并重点推动高端化工、氢能等研究方向建设。

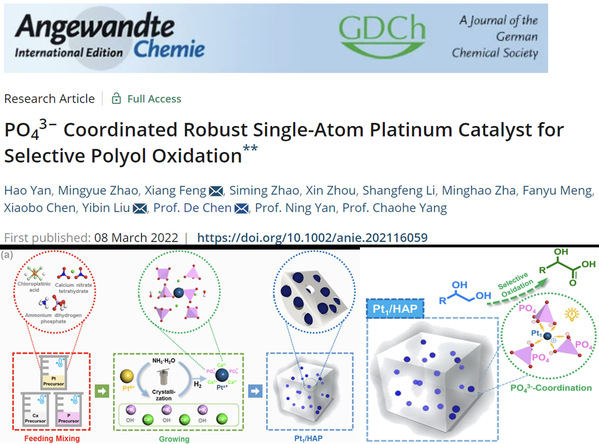

题为《用于选择性多元醇氧化催化剂稳定性强化的PO43-配位新策略》(PO43- Coordinated Robust Single-Atom Platinum Catalyst for Selective Polyol Oxidation)发表在国际权威化学期刊Angewandte Chemie International Edition(if=15.34)上,我校闫昊博士后为论文第一作者,冯翔教授、刘熠斌副教授和De Chen院士为共同通讯作者,论文得到杨朝合教授的大力支持。

目前传统化工行业中存在着常规产品产能过剩、高端化工产品产能不足的发展瓶颈,要求“十四五”期间推动化工过程的“高端化、绿色化和连续化”。羟基酸作为一种广泛应用于医用药物、可再生生物塑料和绿色溶剂的重要含氧羧酸单体,其传统生产工艺中存在着环境污染严重和生产周期长的问题。以氧气为绿色氧化物,在温和条件下,负载贵金属(Pt、Pd、Ru和Au)上直接水相氧化多元醇的绿色非均相反应引起了学者们的广泛关注。然而,由于金属活性中心上存在不可控的氧化副反应(如C-C键断裂),羟基酸的催化选择性有限,并且现有贵金属催化剂的原子利用率仍有待提高。与此同时,水相反应条件下的金属浸出是精细化工生产中的一个巨大挑战,这些问题极大地阻碍了绿色氧化工艺的工业化进程。在这种情况下,利用稳定的配位环境和最大的原子利用效率来释放单原子催化剂的应用潜力,很可能不仅可以实现贵金属催化剂的抗浸出失活,同时能够提高羟基酸的选择性。该工作通过一种简易绿色的水热晶化法,制备了具有抗浸出性能的羟基磷灰石固载的单原子Pt催化剂(Pt1/HAP),其促进含氧中间体C-H键的活化,同时促进了C=O键的快速脱附,防止C-C键断裂副反应的发生,实现了多元醇氧化体系的高效稳定转化。

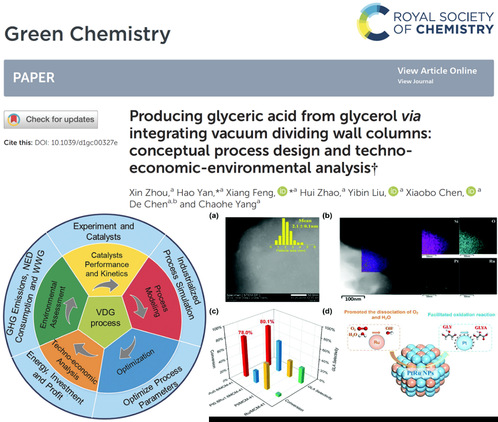

题为《通过整合真空隔墙柱从甘油中产生糖酸:概念过程设计和技术经济环境分析》(Producing glyceric acid from glycerol via integrating vacuum dividing wall columns: conceptual process design and technoeconomic-environmental analysis)发表在国际权威化学期刊Green Chemistry(if=10.18)上,我校周鑫博士后为论文第一作者,冯翔教授、闫昊博士后为共同通讯作者,论文得到陈德院士和杨朝合教授的大力支持。

甘油氧化法生产甘油酸是一种很有前途的绿色高效工艺,可替代传统生物发酵的低效率。然而,由于选择性氧化产物在高温下容易分解和缩合,同时实现甘油高效氧化生成GLA和后续产物的分离仍然是一项具有挑战性的任务。团队提出了一种新的甘油- GLA过程(称为VDG过程),通过对真空分壁柱的集成,在低于产品分解温度的条件下实现产品的高纯分离,这种强化工艺降低了能源消耗和生产成本。与传统的甘油-GLA工艺相比,VDG工艺的能源效率提高了61.3%,总生产成本降低了47.9%。此外,多尺度生命周期评价明显表明,VDG工艺的温室气体排放、不可再生能源需求和废水产生性能分别比常规工艺低约5.0倍、1.6倍和9.5倍。研究结果对设计高效的生物质多元醇转化为高附加值产品具有重要的指导意义。

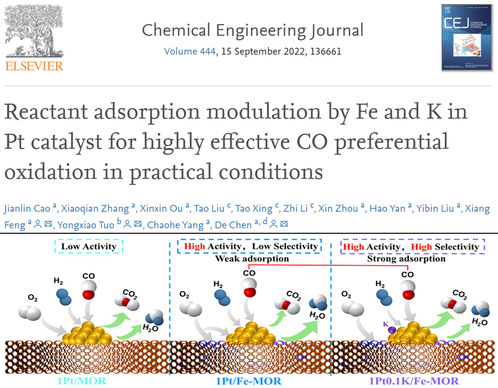

题为《Pt催化剂上Fe和K对反应物吸附调节以实现实际条件下CO的高效选择性氧化》(Reactant adsorption modulation by Fe and K in Pt catalyst for highly effective CO preferential oxidation in practical conditions)发表在国际权威化学工程期刊Chemical Engineering Journal(if=13.27)上,我校曹建琳博士为论文第一作者,冯翔教授、脱永笑讲师和De Chen院士为论文共同通讯作者,论文得到杨朝合教授的大力支持。

以燃料电池为核心的动力系统和分布式供能系统被认为是21世纪最具有吸引力的终端能源利用方式之一。在各类燃料电池技术中,质子交换膜燃料电池(PEMFC)因其具有的各项优势被认为是汽车最理想的能量来源方式。但PEMFC的应用需要不含CO(<0.2 ppm)的氢气作为燃料,这就使得富氢气体中CO的选择性脱除(CO-PROX)尤为重要。传统的高效Pt基CO-PROX催化剂往往存在Pt负载量高、反应温度低、选择性低、CO和O2竞争过强等缺陷,难以实现真实操作温度下的高效反应。针对山东能源集团对于富氢氛围下CO选择性氧化的需求,本团队提出首先将CO和O2的吸附位点分开,再对其进行选择性的吸附调控的思路进行低成本、高活性、可用于实际操作条件下的CO-PROX催化剂的开发。基于该方法,首先通过FeOx的引入使O2从Pt上脱离,避免CO和O2在Pt上的竞争吸附,实现非竞争性的Langmuir-Hinshelwood机理,提升CO的转化率,扩宽反应的高活性温区。随后,再通过碱金属K在Pt位点上的引入,定向调控CO和H2的吸附,增强CO的吸附,削弱H2的吸附,最终实现低Pt负载量高选择性宽温区的CO-PROX催化剂。该研究工作对CO选择性氧化体系中高效廉价催化剂的设计具有重要的指导意义。

陈德院士领衔的催化反应工程科研团队以高端化工为研究特色,聚焦国内外学科前沿,对接绿色化工、新能源新材料产业,基于催化反应动力学与实验紧密结合应用于绿色化工过程及新能源、新材料、新过程设计及开发。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.、Nat. Comm.、Eng. Environ. Sci.等期刊发表SCI论文300余篇,在国际和国内会议进行大会邀请报告等300余次。与欧洲工业界广泛合作,指导INEOS等企业顺利完成聚氯乙烯单体生产、基于碳酸盐循环的二氧化碳捕集、生物质转化制燃油等项目工业化。